在艺术史的长卷中,文森特·梵高(Vincent van Gogh, 1853–1890)的名字如同一道无法忽视的炽热烙印。他常被归于「后印象派」(Post-Impressionism)这一宽泛的范畴,但这标签远不足以涵盖其艺术的独特性与革命性。理解梵高,必须将他置于 19 世纪末欧洲思想、社会与艺术剧烈变革的背景之中,才能感受到他笔触背后的时代震颤与个人激情。

梵高的艺术生涯主要集中在 1880 年代的短短十年间,这一时期恰逢印象派冲击艺术主流的高峰。印象派以莫奈(Claude Monet)、雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)为代表,他们强调直接描绘视觉印象,关注瞬息万变的光影,打破学院派的僵化主题和技巧。然而,当印象派在视觉再现上达到了极致,像塞尚(Paul Cézanne)、高更(Paul Gauguin)、修拉(Georges Seurat)与梵高这样的一批艺术家开始追问:除了「看到的」,画布是否还可以承载「感受到的」?艺术是否可以传达精神、情绪与内在结构?

这便是后印象派兴起的背景。它并非一个有着统一纲领的严密画派,而是对塞尚、高更、修拉以及梵高等一批具有共同探索方向的艺术家们的统称。他们的共同目标在于超越印象派的自然主义。如果说印象派是「看」,那么后印象派则更强调「思」与「感」。梵高身处这一潮流的核心,以其炽热的情感和对形式的大胆革新,成为其中最具辨识度和影响力的代表之一。

梵高可能是艺术史上将油画颜料的物质性发挥到极致的画家之一。他摒弃平滑细腻的学院派笔触,直接将大量浓厚、粘稠的颜料从锡管中挤压到画布上,再用画刀和短促有力的笔刷反复堆叠与刻画。

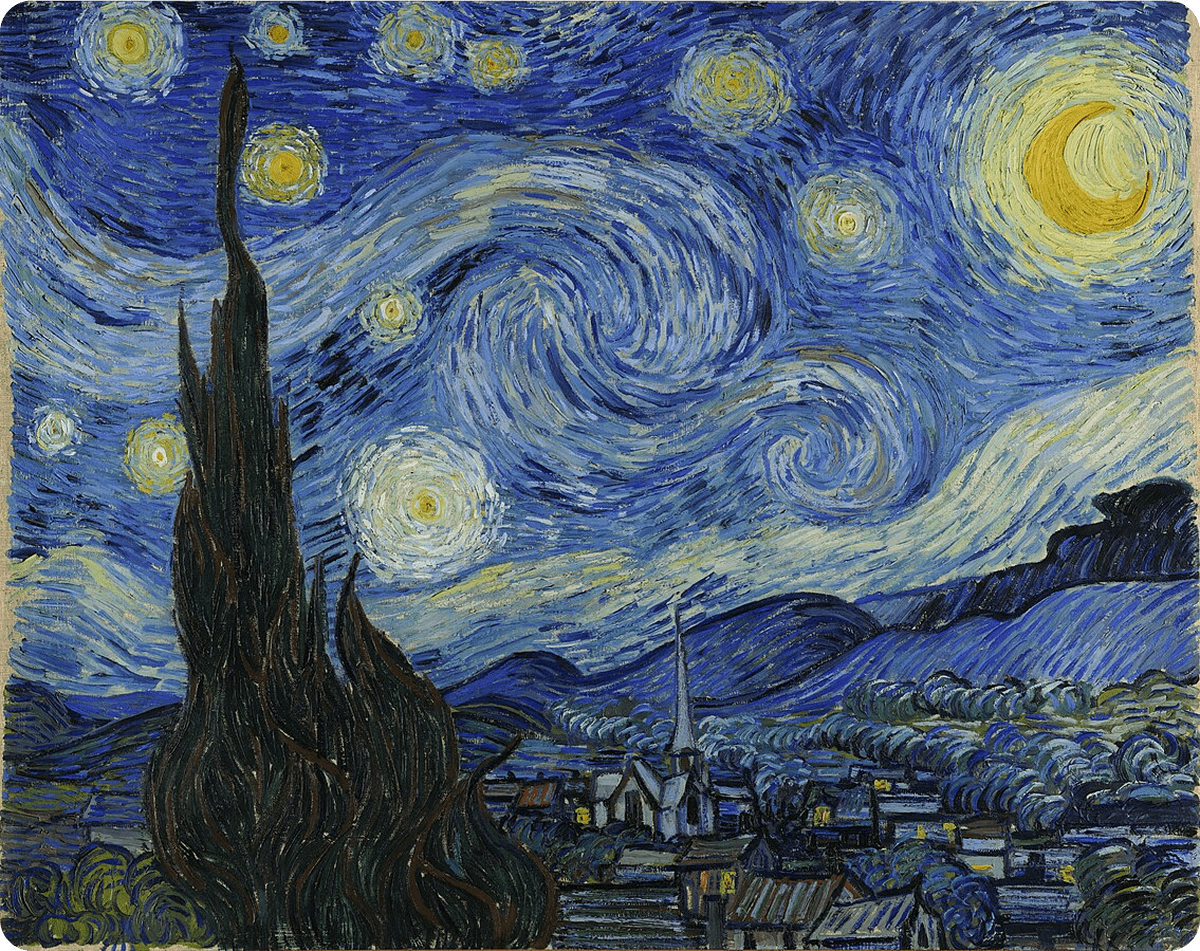

例如在《星夜》(The Starry Night,1889)中,夜空的漩涡、星体的光晕仿佛在画布上翻腾流动,厚度有时可达数毫米。这样的「厚涂法」(Impasto)不仅赋予了画面雕塑般的触感,也让画面具有几乎可感知的能量流动。这并非炫技,而是一种极具个人色彩的表达方式——他的笔触本身就是情绪的语言,直接传达精神状态与内心的剧烈波动。这种技法深深影响了 20 世纪的表现主义与抽象表现主义画家,例如威廉·德·库宁(Willem de Kooning)和杰克逊·波洛克(Jackson Pollock),他们都在梵高的笔触中看到了情感与形式解放的可能性。

现展于美国纽约现代艺术博物馆(MoMA)

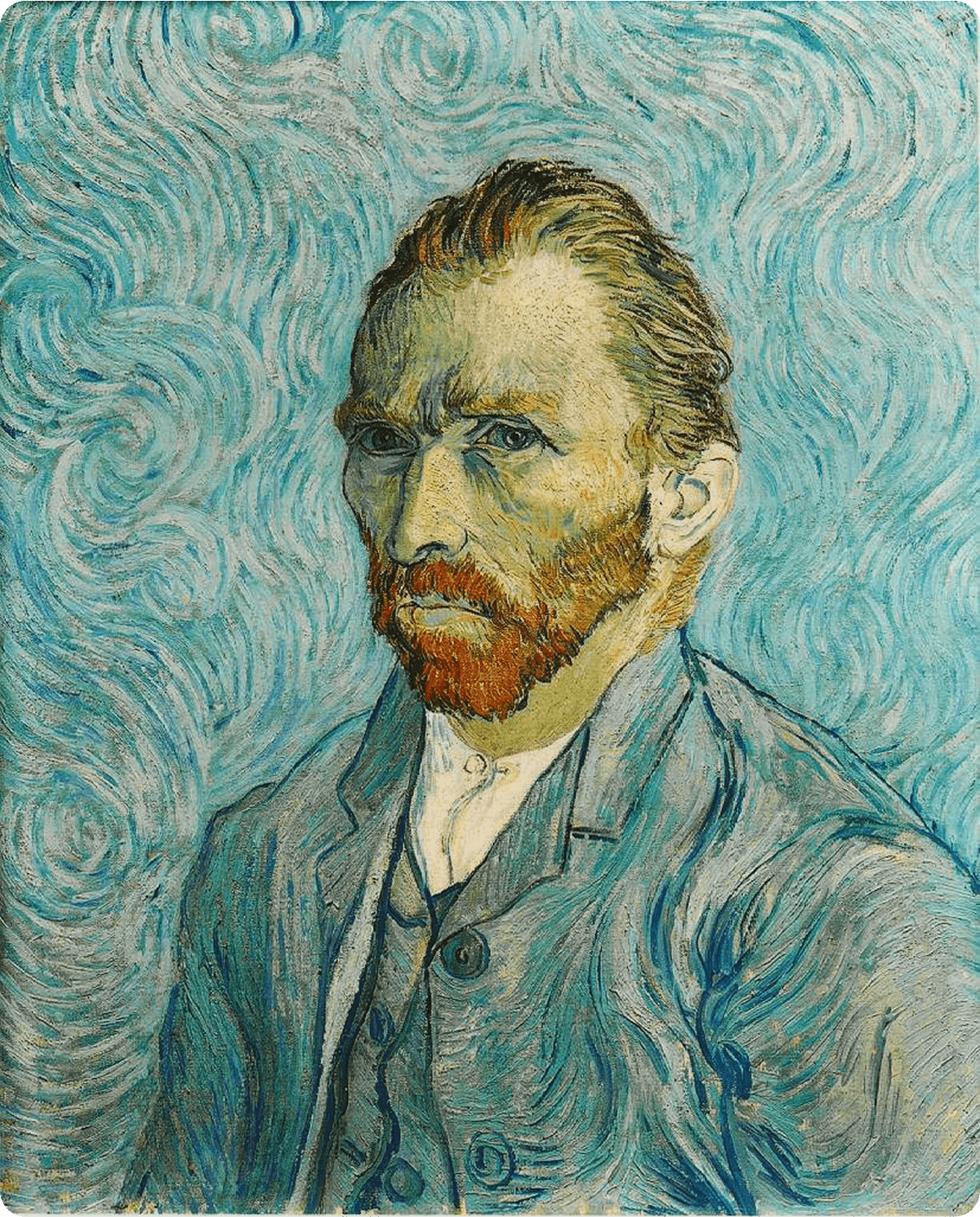

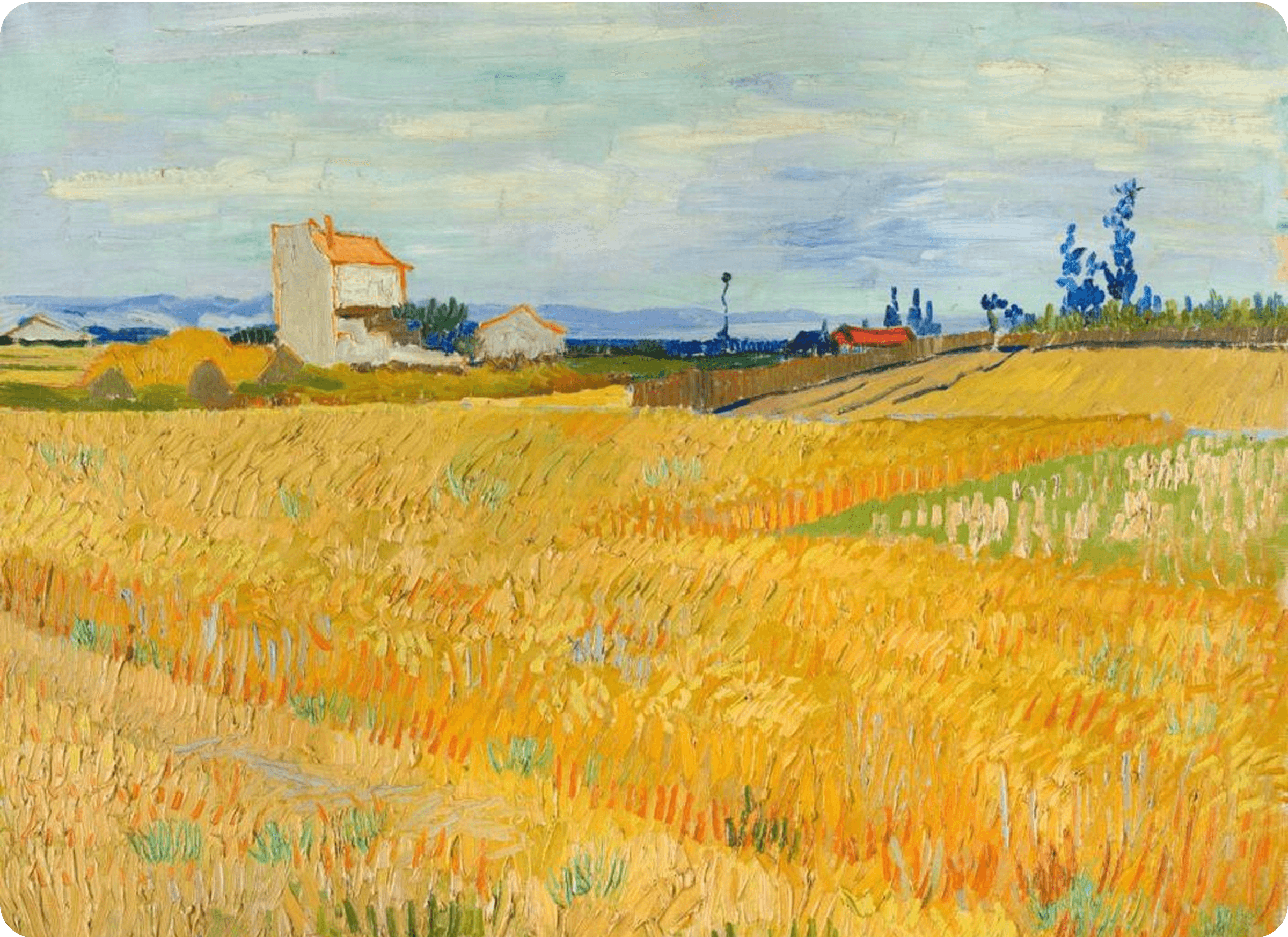

梵高的笔触充满动势,具有强烈的方向性。在《麦田》(Wheat Fields)系列中,短促、平行或倾斜的笔触模拟了风吹麦浪的动态;在《柏树》(Cypresses)中,火焰般向上翻卷扭动的笔触赋予了树木一种生命内在的张力;在《自画像》(Self-Portraits)中,环绕面部的旋转笔触则营造出内心的激荡。这些笔触如同情感的指纹,独一无二且充满力量。

现展于法国巴黎奥赛博物馆(Musée d'Orsay)

19 世纪中后期,日本在明治维新后逐步对外开放贸易,大量浮世绘版画随之流入欧洲,激起了 Japonisme(日本趣味)的热潮。浮世绘大胆的构图、平面化的色块、明确的轮廓线和非线性透视手法,对当时习惯于文艺复兴传统透视和油画技巧的欧洲艺术家来说,具有颠覆性冲击。梵高不仅大量收藏浮世绘,还亲手临摹并融入自己的创作之中。他逐渐舍弃传统三维空间的深度描绘,转而强调画面装饰性和平面结构的力量。空间被压缩,物体轮廓被强化,前景与背景的关系被重新编织,以此更直接地传达情感与形式。

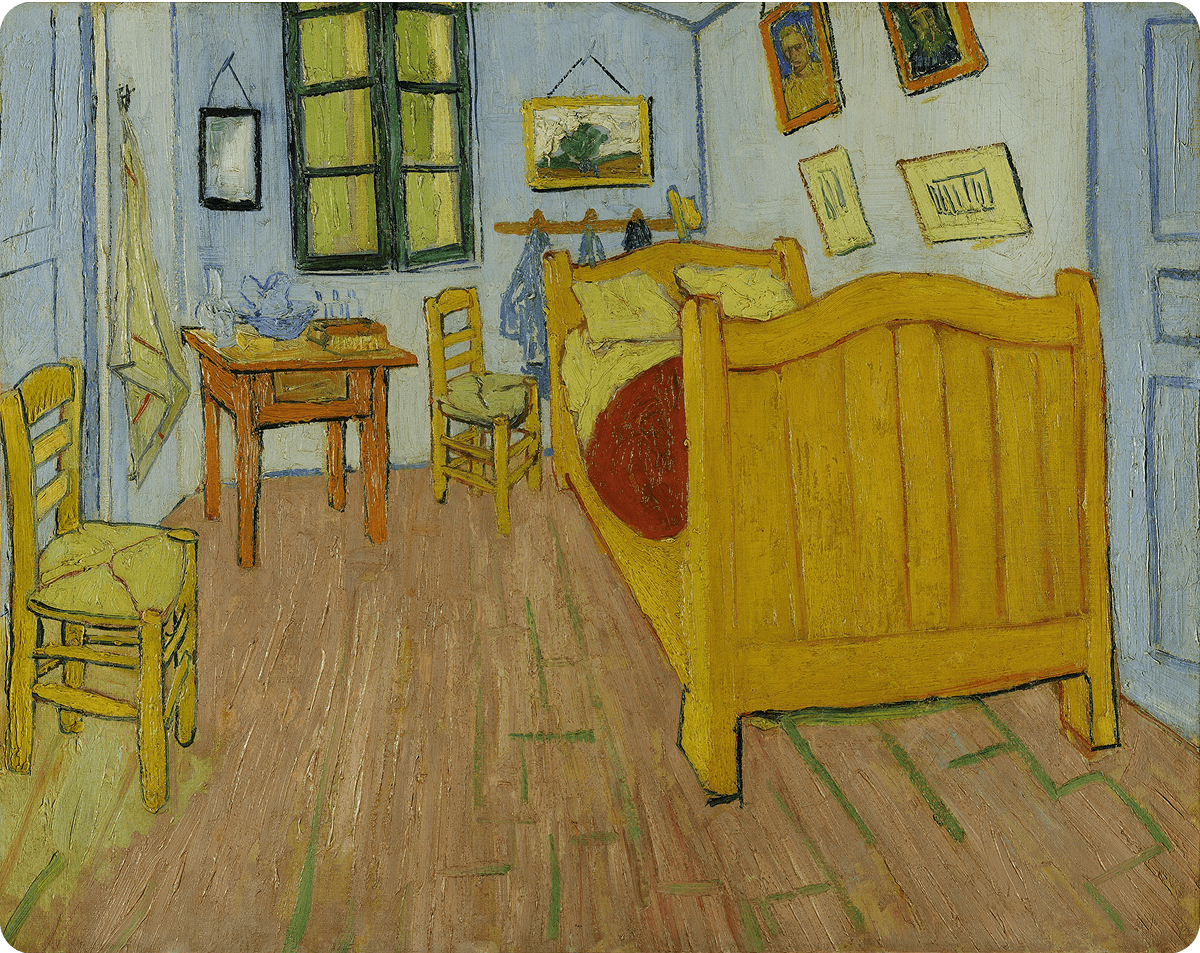

例如他在《阿尔勒的卧室》(Bedroom in Arles, 1888)中,故意将地板线条画得倾斜,墙壁与家具略显变形,营造出既私密又带点不安的氛围。这不仅是情感的外化,也是对空间观念的大胆重塑。

现展于荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆(Van Gogh Museum)

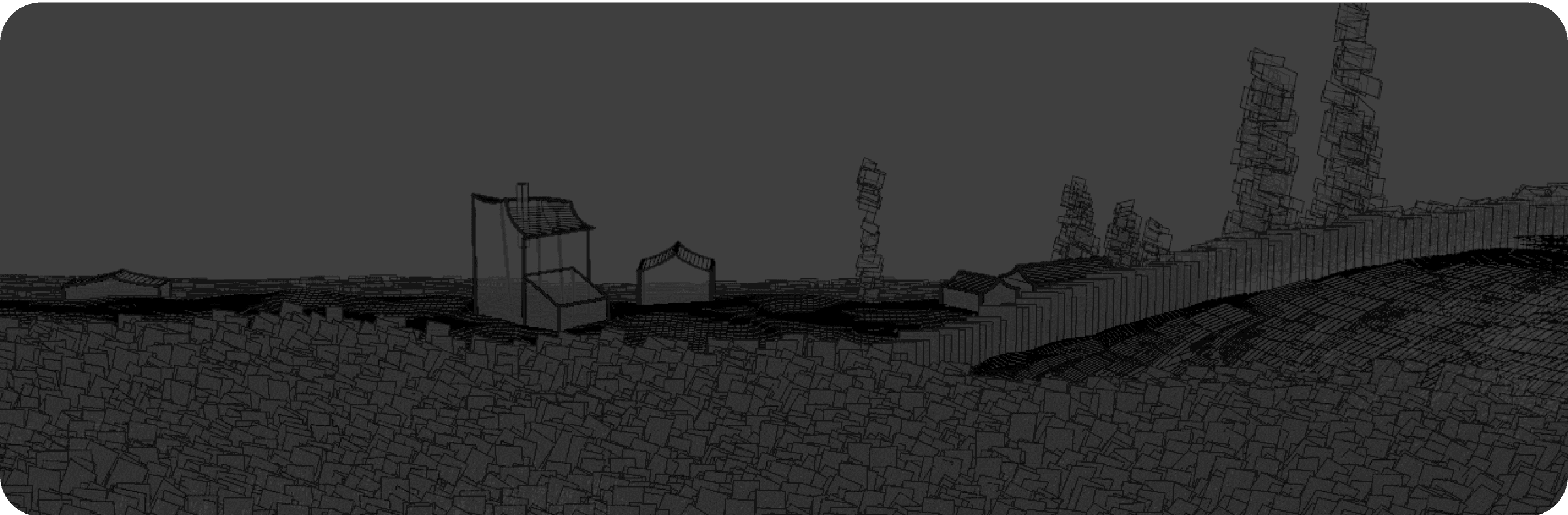

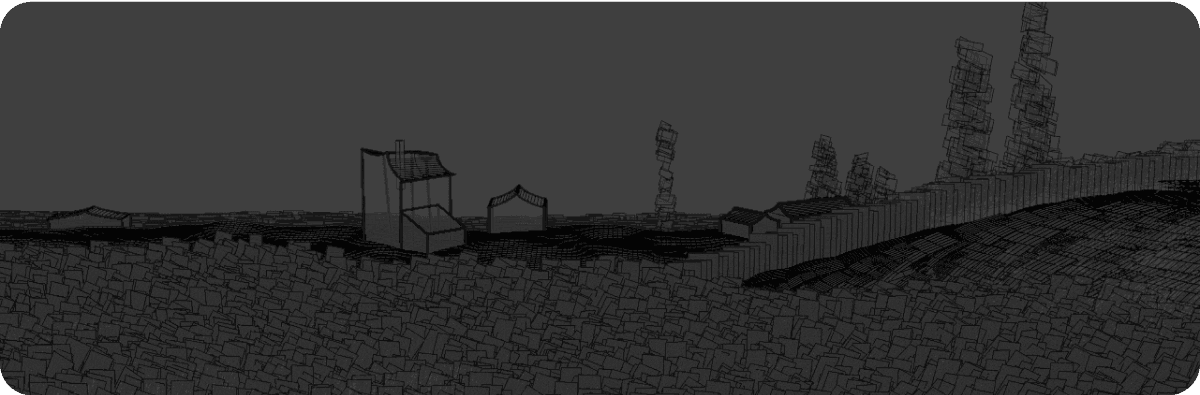

FydeOS v21 的桌布与主题设计,灵感正是来自梵高于 1888 年在阿尔勒创作的麦田系列作品之一《Wheatfield》。在这幅画中,金黄的麦浪、翻腾的天空与地平线上的深色轮廓共同构成了一个既真实又梦幻的精神场景。这幅作品不仅展现了南法自然景观的辽阔与活力,也浓缩了梵高情绪的澎湃与内心的孤独。

现藏于荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆(Van Gogh Museum)

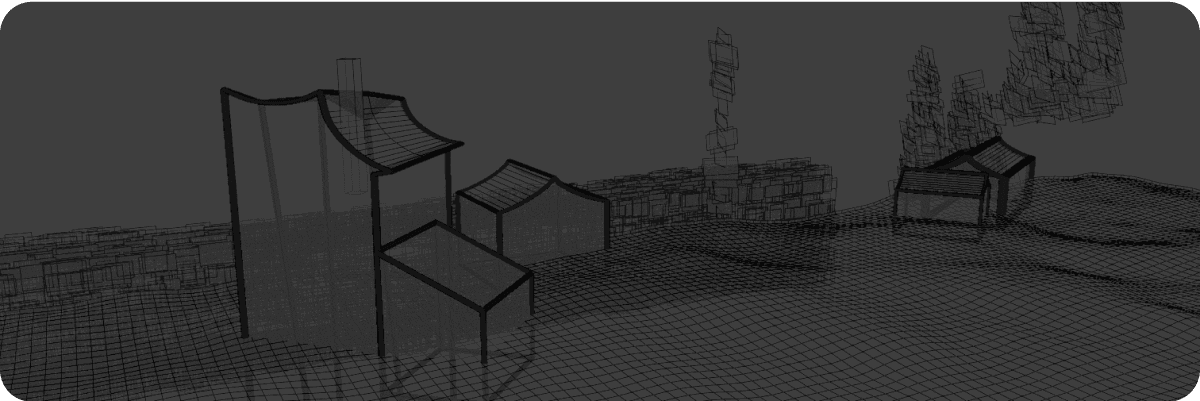

我们试图以现代 3D 技术重现梵高笔触的形变、线条的勾勒和平面化的构图特征,在数字世界中「解构经典」,赋予它新的生命力。这不仅是一次视觉再创作,也是一种致敬——致敬那种不满足于表象、敢于重塑感知的艺术精神。

此外,我们为 FydeOS v21 的 OOBE 更新了欢迎音效。新的音效取自电影《至爱梵高》(Loving Vincent, 2017)的配乐《Wheatfield With Crows》,由英国作曲家 Clint Mansell 创作。

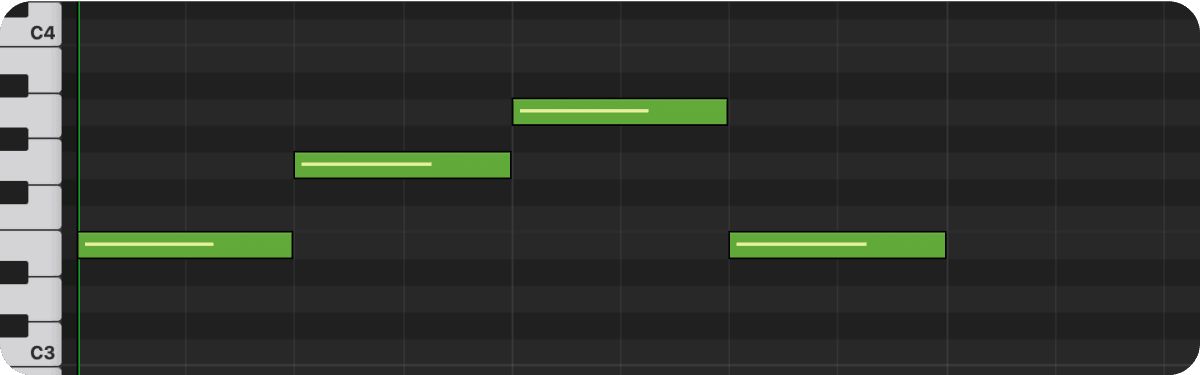

《Loving Vincent》是世界上第一部全手绘油画动画电影,由超过一百位画家历时数年完成,全片以梵高的画作为视觉语言,讲述他生命最后的日子。我们提取了主旋律中的 E–G–A–E 四个音符,象征麦田上空不安却充满希望的风与光,也象征这次版本主题的精神核心:在动荡中寻找秩序,在历史中寻找灵感。

十年之前,FydeOS 只是一个微小的念头;十年之后,它已在世界的无数角落生根发芽,连接起形形色色的使用者与他们的数字日常。回望这段旅程,我们始终相信,技术不只是冷静高效的工具,更是一种能够传递情绪与温度的媒介。正如梵高用浓烈的色彩与激荡的笔触描绘出内心的澎湃,我们也希望 FydeOS 能在这个喧嚣的时代,为人们带来一片安静、辽阔又充满力量的「麦田」。在这里,过去与未来交织,技术与人心同频,这正是我们十年来始终坚持的方向。